(本文转自中国汽车人才研究会微信公众号:中国汽车HRD)

2020年7月21~22日,中国汽车行业人力资源经理人组织(简称CAHRD)在上海国际汽车城重磅发布了《2019年中国汽车行业薪酬对标报告》(简称薪酬报告)和《2019年度中国汽车行业劳动用工对标报告》(简称用工报告)。

报告显示,2019年全行业处于下行区间,各项经营指标、效率指标、人员指标均停止了多年的增长态势,现阶段全行业面临人员减少、结构调整、效率改善趋缓等情况,但分析近五年中国汽车产业的发展情况,可以看到中国依然在引领全球的增长。

2018年用工报告显示,在中高端人才引进力度方面,合资品牌与中国品牌车存在较大差异。合资品牌的经营层、专业高级、专业中级等人才处于净流入状态,中国品牌恰好相反,处于净流出状态。 这一情况在2019年继续得到深化发展。2019年用工报告表示,2019年中国与合资品牌人员总量均在下降,但合资研发人员入职率达到了16.3%;而中国品牌除了销售专业,其他专业均呈现离职率高于入职率的情况。

最近几年,受行业形势的影响,各家企业忙于降本增效、优化人员结构,合资品牌却在持续加大对管理技术人员的引进,这充分说明了外资对中国市场的日益重视,想在中国这个全球最大的汽车市场上分更大的一杯羹。还记得“汽车外资投资将全面开放”的信号吗?国家发改委官宣,2022年将取消乘用车外资股比限制和合资企业不超过2家的限制。也就意味着,外资品牌在合资车企中可以争取更多的股权,甚至可以在国内单独建厂。出于对技术、利润的控制需求,外资加码中国市场,寻求控股甚至独资的趋势是确定的。前有特斯拉乘着取消新能源汽车外资股比限制的东风,在上海独资建厂,卖车卖得风生水起;后有宝马和大众将华晨宝马和江淮大众的股比提升至75%,以磨刀霍霍之姿筹谋着大展拳脚。面对外资品牌的崛起,中国品牌们做好直面竞争的准备了吗?充分的市场竞争从长远来看将利大于弊,特斯拉进来后,蔚来、小鹏和理想起来了;宝马、大众扩大股比后,谁会起来?让我们翘首以待。部分中国品牌正面临着空前的挑战,一方面是外资加大技术、资本和人力投入的“外患”,另一方面是企业本身发展维艰的“内忧”。2019年用工报告指出,2019年全行业经营情况呈全面下降态势,销量、收入、利润相较上年均下跌。在全球经济下行、消费疲软的大环境下,中国汽车行业进入了微增长甚至是负增长的平台期。

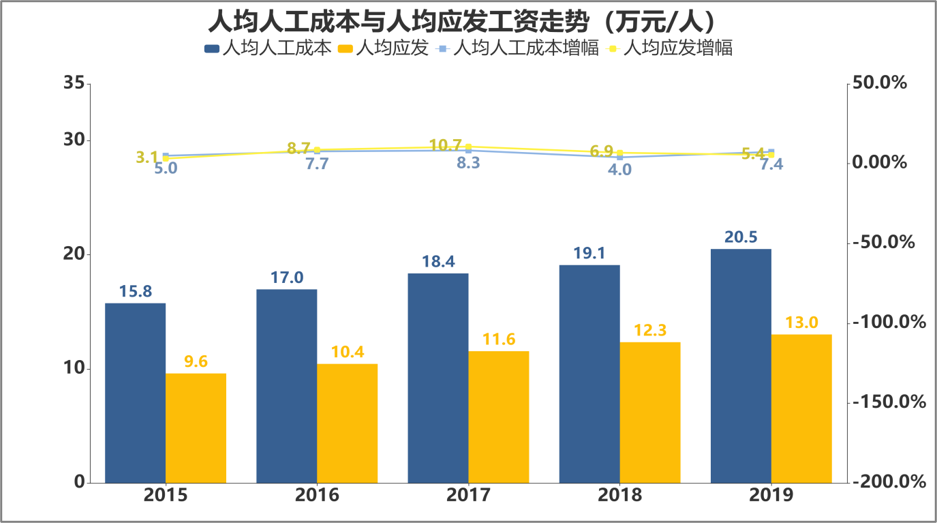

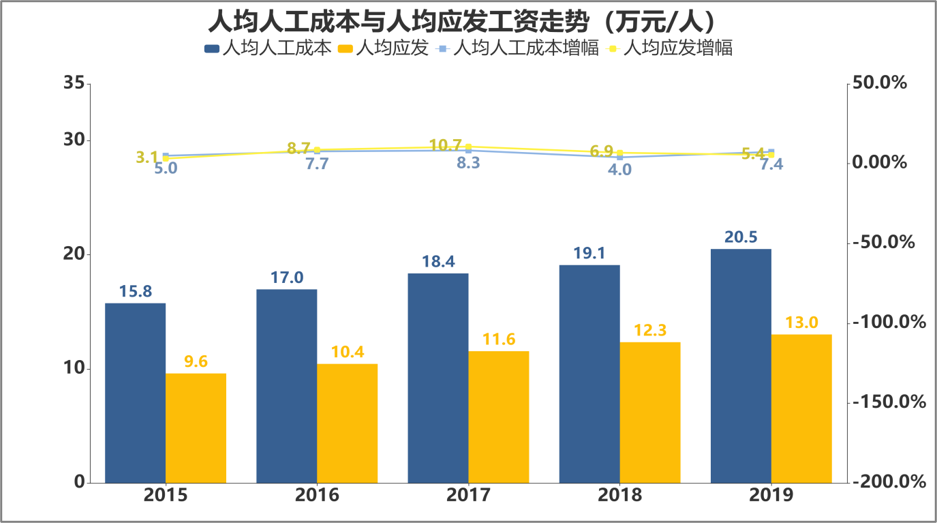

在行情不好、经营如此困难的当下,中国的劳动力成本却在逐年上升。2019年的薪酬报告透露,汽车行业人均人工成本20.5万元/人,人均工资13万元/人,呈逐年攀升态势,近五年平均增长率分别为6.8%和7.9%。

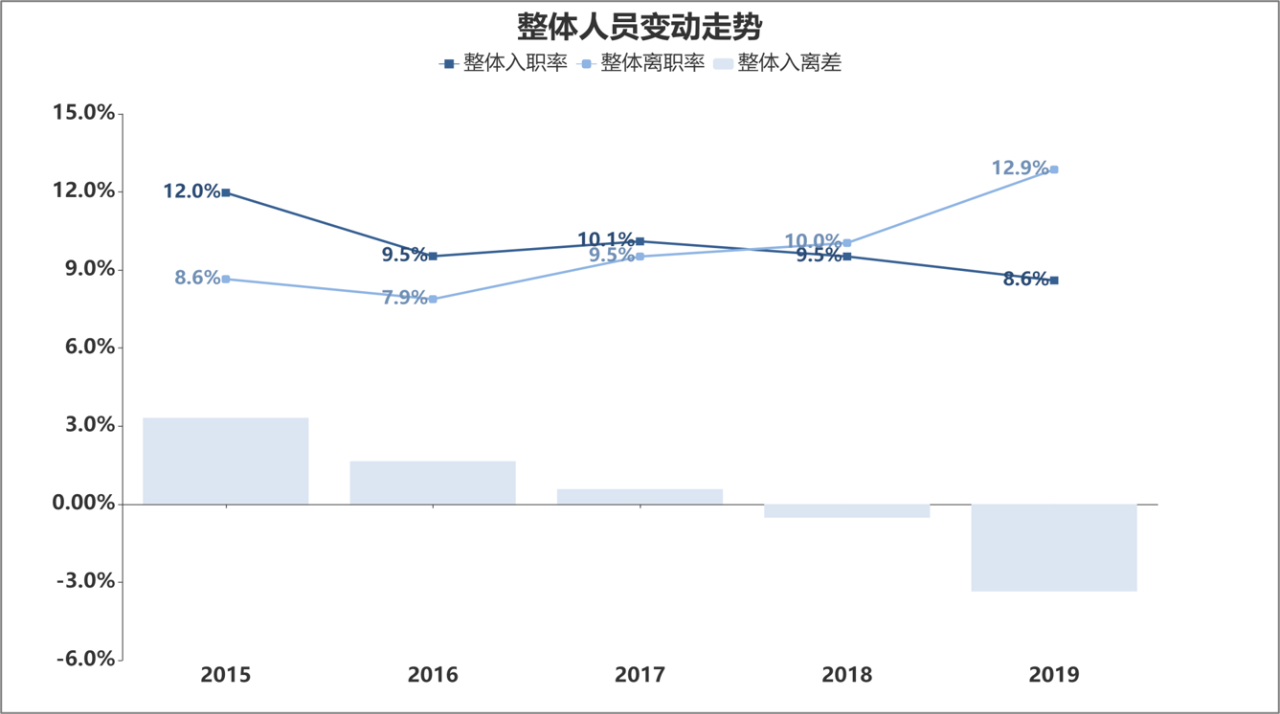

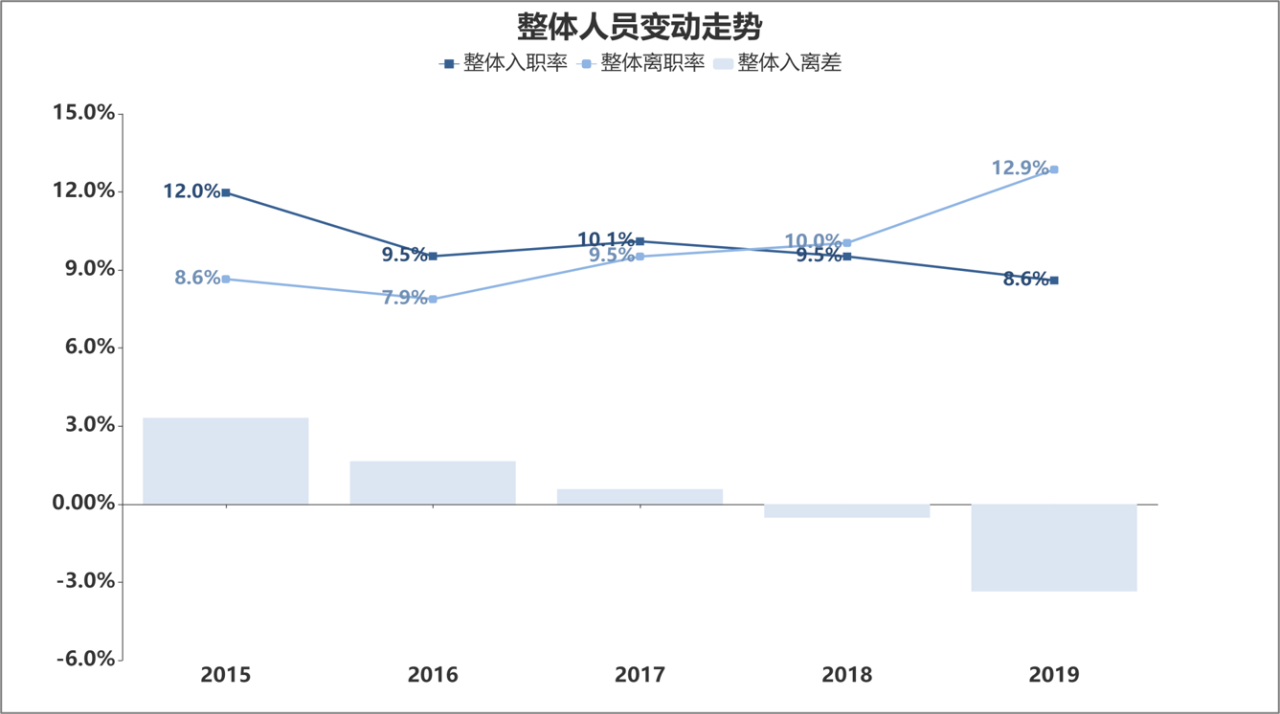

这对于一些造血能力不是很强的中国品牌来说不异于“雪上加霜”。这意味着,如果他们不能迅速抢占市场份额攫取利润,那么连人力投入的资本也没有了,又谈何发展?华晨的破产重整已经给了大家前车之鉴。在以市场换技术的那些年,某些中国品牌抱住合资企业的大腿,享受着利润奶牛的供给。当合资光环退出,中国品牌是否能逆势上位?虽然某些国有汽车集团自主板块近年发展势头良好,但是随着合资股比的放开,自主板块面临的销售压力会不断加大,整个汽车产业格局也将发生深刻变化。当然在中国汽车市场对外开放的四十多年间,也成就了一些中国品牌“尖子生”,以吉利、长城、奇瑞、长安、比亚迪等为代表的中国品牌也不断突破,谋求发展,得到消费者的认可。特别是近年来,在国家自主创新战略的驱动下,面对外资品牌的挤压,他们坚持正向研发和严格的质量管控,在困境中突围,在逆境中奋起,与国际品牌的总体差距正在进一步缩小。当“潮水“退去时,孰强孰弱,都将现出原形。在大浪淘沙来临之前,中国品牌们要苦练内功、坚持变革、扬长避短,才能获得立足之地。中国汽车工业在经历多年的高速增长后,2018年行业产销量同比出现负增长,也是28年来首次。与此相应,传统车企的人员流动也在这一年迎来拐点。据2019年用工报告,人员总量自2018年开始下降,出现入离剪刀差;2019年进一步扩大,入离差达到4.3%,为近五年来首次出现。

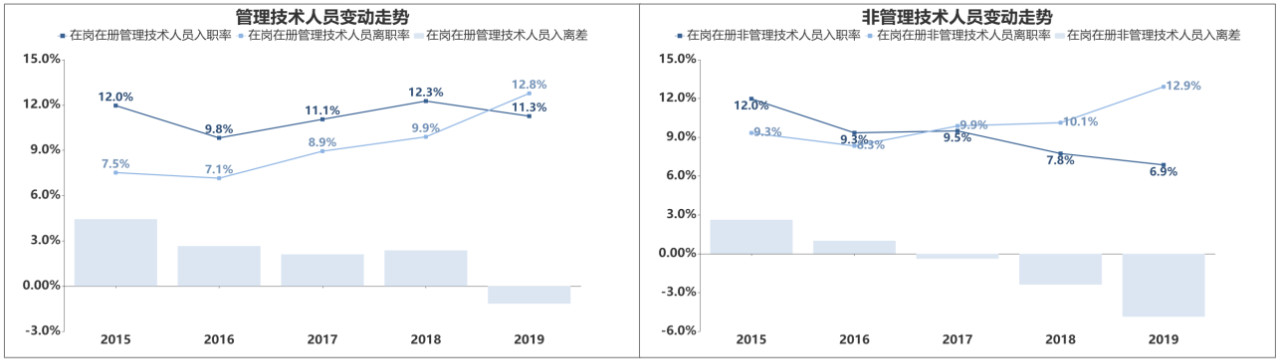

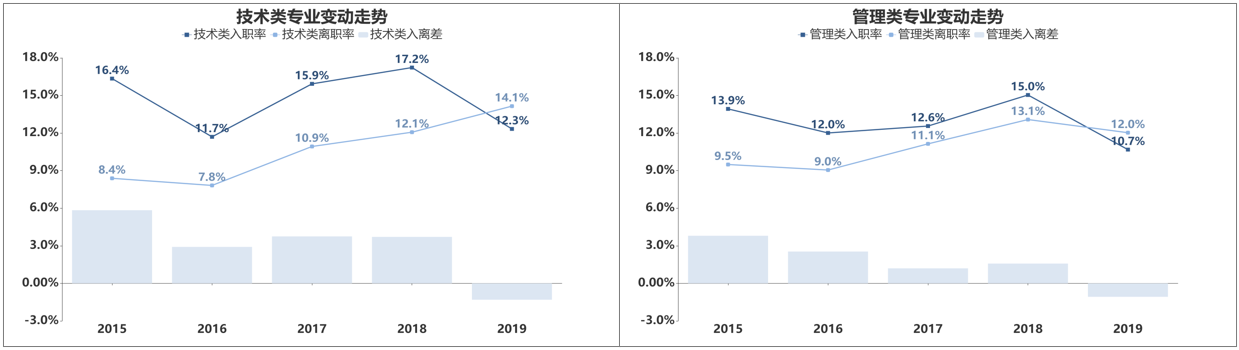

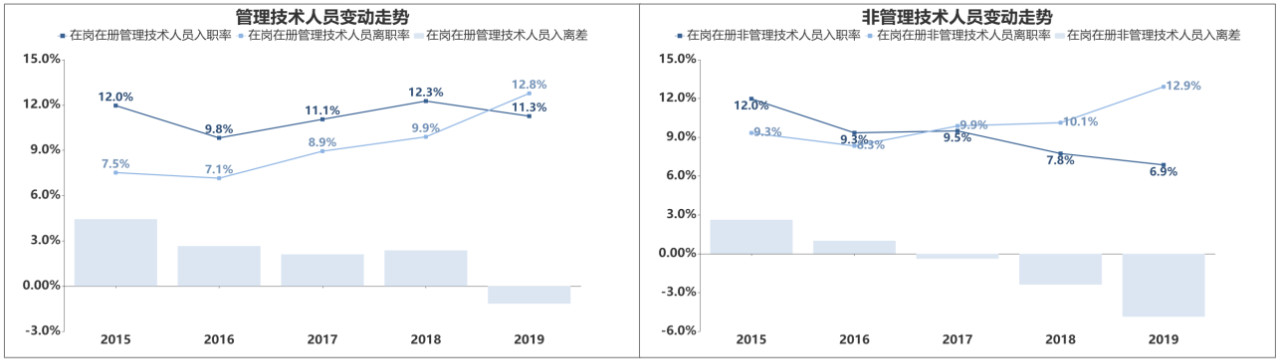

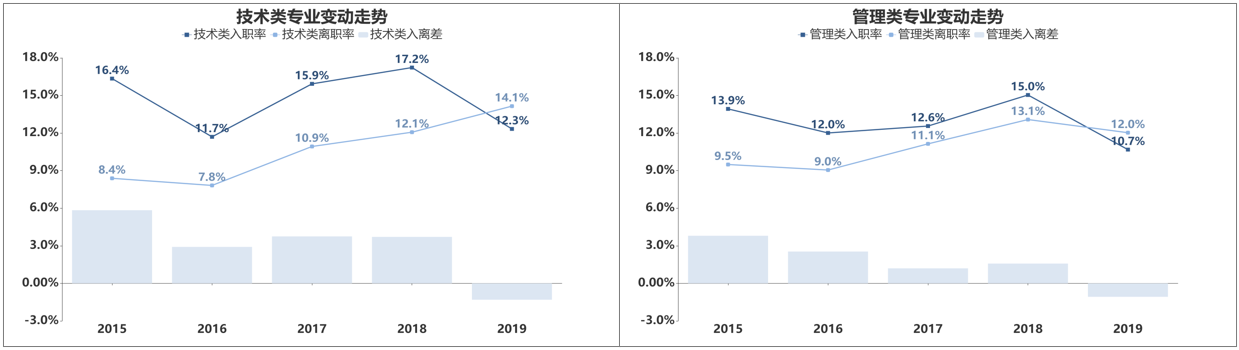

追溯往届用工报告,其实早在2017年,汽车行业就出现了非管理技术人员的持续净流出,且入离差逐年扩大。2018年,行业整体人员首次出现净流出。2019年,作为汽车行业核心力量的技术类和管理类人员出现首次净流出。在最后一道“防线”崩塌了之后,2019年所有参与对标的传统车企的专业岗位都呈现了人员离职率大于入职率的情况。

汽车行业惊现“人才荒”,从一线的生产人员到销售、技术、管理等人员均出现净流出。针对这一现象,报告指出,这是汽车行业向新四化转型发展过程中的阶段性问题,是我国汽车产业寻求变革、突破向上、提质增效调整期“阵痛”的表现。在新四化浪潮下,随着汽车向“软件驱动硬件、通过硬件为客户提供出行服务的定位”转型,汽车企业的人才结构、管理方式、组织形式也与之相应在调整。表现在人才流动上,一方面是传统汽车人的自然流出,另一方面则是车企对智能电动人才的大力追逐。据《智能网联汽车产业人才需求预测报告》,到2025年,智能网联研发人才需求多达11.6万,存量人才约为7.2万,当年进入智能网联汽车的毕业生人数约为7300人,人才净缺口最多为3.7万人。在这样有限的人才供给下,智能电动汽车人才薪酬待遇也水涨船高。据悉,在一线城市,智电化技术研发拥有3-5年工作经验的工程师,基本上年收入能确保在50万以上,如果是一个带项目的管理岗的话,就能很轻松地拿到100万年薪。相信在薪酬的引诱下,伴随着小米、苹果和百度的纷纷入局造车,以及造车新势力市值不断高涨所代表的智能电动风口下,还有中国高校庞大的人才供给和海外人才回流的加持,未来汽车人才将迎来回流和增长,直至总量趋于一个合理的状态。